在临床实践中,我们发现脊柱侧凸患者的竖脊肌往往呈现出明显的不对称状态:凸侧肌肉过度拉长却伴随代偿性激活,凹侧肌肉缩短却功能性无力。这种独特的肌肉失衡现象,既是脊柱侧凸的继发性改变,也是影响疾病进展和康复效果的关键因素。

然而,脊柱侧凸的肌肉失衡机制与常见的姿势性问题截然不同,传统的“松解紧张、强化薄弱”的干预原则在此并不完全适用。如何科学地理解这种反常识的临床现象,并制定有效的干预策略,成为脊柱侧凸诊疗中的一大挑战。

今天,我们将深入探讨脊柱侧凸与竖脊肌失衡的关系,揭示其背后的病理生理机制,并分享基于现代康复理念的干预策略,为临床实践提供新的思路和方法。

01

The bidirectional interaction between

scoliosis and the muscular system

脊柱侧凸与肌肉系统的

双向互动关系

脊柱侧凸是一种三维脊柱畸形,表现为脊柱的侧方弯曲、椎体旋转和矢状面改变,导致躯干形态和生物力学平衡的显著变化。肌肉系统失衡在脊柱侧凸的病理生理学中扮演着复杂角色:它既是脊柱侧凸的继发性改变,也是影响疾病进展和康复效果的关键因素。研究表明,系统性干预肌肉失衡可显著改善以下临床指标:

1

Slow down or prevent the progression of curvature

减缓或阻止曲度进展

结构化肌肉训练能增强脊柱周围支持结构的稳定性,有效减缓曲度进展速度。针对性肌力训练可使轻中度青少年特发性脊柱侧凸(AIS)患者的Cobb角减少平均4.2°。

2

Relieve pain symptoms

缓解疼痛症状

约70%的结构性脊柱侧凸患者存在不同程度的背痛,肌肉不平衡和代偿性过度活动是主要病理机制之一。建立肌肉平衡可显著降低疼痛评分并减少镇痛药物使用。

3

Optimize the therapeutic effect of braces

优化支具治疗效果

肌肉平衡训练可作为支具治疗的协同干预。临床对照研究证实,结合特异性肌力训练的支具治疗在Cobb角改善和生活质量方面均优于单纯支具治疗。

4

facilitate postoperative rehabilitation

促进手术后康复

术前肌肉功能评估和术后早期针对性肌肉干预可加速功能恢复,减少脊柱融合术后并发症发生率。

02

facilitate postoperative rehabilitation.

竖脊肌不对称:机制与特征

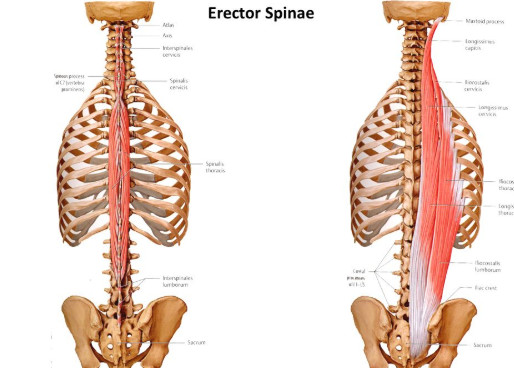

竖脊肌作为维持脊柱稳定性的核心肌群,在脊柱侧凸患者中呈现出复杂的生物力学与神经肌肉调控异常。

凸侧特征:

肌肉外观上表现为过度拉长状态;

肌电图(EMG)研究显示,凸侧竖脊肌在静态站立时活动电位减少;

在动态活动和姿势调整中出现代偿性过度激活现象;

肌纤维微观结构分析显示肌小节排列紊乱、ATP酶活性改变。

凹侧特征:

肌肉呈现解剖学上的缩短和紧张状态;

肌纤维密度增加,但功能性肌肉效能下降;

长期的机械应力导致肌纤维微观结构病理性改变,包括结缔组织增生和纤维化。

这种不对称现象源于多重因素的相互作用:脊柱结构性变形引起的生物力学改变、脊椎旋转和侧弯导致的凸侧肌肉被动拉长,以及中枢神经系统对两侧肌肉的激活模式和运动单位募集顺序的调控异常。

03

Counterintuitive Principles for

Intervening in Muscle Imbalance.

肌肉失衡干预的反常识原则

传统姿势训练通常遵循松解紧张肌肉、强化薄弱肌肉的原则。然而,脊柱侧凸患者的肌肉失衡遵循不同的生理病理机制:

紧张且无力现象:

脊柱侧凸中的肌肉紧张并不等同于肌肉力量增强。凹侧竖脊肌虽然处于缩短状态,但实际上伴随功能性无力。

病理学顺序差异:

在脊柱侧凸中,骨骼结构的改变通常先于肌肉变化,肌肉失衡是脊柱结构变化的适应性反应。

代偿性激活异常:

凸侧肌肉虽然被拉长,但会出现代偿性过度激活,这解释了为何脊柱侧凸训练中需要对凸侧进行松解干预。

04

Clinical intervention strategies.

临床干预策略

基于对脊柱侧凸三维变形特性的理解,现代康复策略应包括:

综合松解:

两侧竖脊肌均应进行适当松解,尤其是凸侧。

三维矫正训练:

脊柱侧凸不仅是冠状面的侧弯,更包括矢状面和横断面的变化,因此康复训练必须考虑三维空间的矫正。

功能性平衡:

同时关注凸侧和凹侧肌肉的功能状态,通过针对性的旋转矫正训练改善整体脊柱稳定性。

神经肌肉再教育:

通过生物反馈等技术帮助患者重建正确的身体意识和运动模式,纠正异常的肌肉激活序列。

脊柱侧凸的肌肉训练需要打破常规思维,理解其特殊的病理生理机制,才能制定真正有效的康复方案。这种反常识的干预策略,正是基于对脊柱侧凸复杂本质的深入理解,体现了现代脊柱康复医学从症状治疗向机制干预的重要转变。

Leave a reply